ペットの災害対策

ペットを災害から守るのは飼い主だけ

いつどこで起こるかわからない「災害」。

いざという時に慌てず行動し、被害をできるだけ小さくするためには、日頃からの備えが大切です。

被災するのは人間だけではありません。家族の一員でもあるペットも含めた災害対策を考え、準備しておきましょう。

▶ 災害が発生したら

▶ 日頃の心がけ

▶ 平常時の備え

▶ 防災情報提供サイト

【関係ページ】

▶ ペット健康防災手帳をつくろう!

▶ ペットのマイ避難カード をつくろう!

▶ 犬のしつけ(トレーニング)について

▶ 猫のしつけ(トレーニング)について

災害が発生したら

|

|

|||

| まずは人の安全確保 | 次にペットの安全確保 | 避難 さらに長期化に備えて対策が必要 |

- 人の安全の確保

- ペットを守れるのは飼い主だけです。まずは人の安全を確保しましょう。

>住まいの安全対策 - ペットの安全の確保

- 次に、ペットの安全です。

突然の災害の時には、ペットも日頃とは違う興奮、怯え等をみせることがあります。落ち着いて、ペットの様子を観察し、人もペットもケガをしないように気をつけながら、家族とペットの安全を確保します。

>住まいの安全対策 - 同行避難

- 避難が必要な場合は、ペットと一緒に安全な場所まで行きましょう。

非常用持ち出し品を用意し、避難の途中でペットが逃げないように、首輪、リード、キャリーバッグの扉はしっかり点検しましょう。

扉は開かないようにガムテープなどで補強してもよいでしょう。

足下や頭上に気をつけ、安全を確保しながら避難します。ペットが動揺して暴れたり、逃げようとするかもしれませんので、しっかりとペットにも気を配りましょう。

同行避難と同伴避難の違い

よく混同される「同行避難」と「同伴避難」。

「同行避難」とは、災害発生時に飼い主がペットとともに「危険な場所」から「安全な場所」に避難する「行動」を言います。

「同伴避難」とは、同じ避難場所等で飼い主とペットが過ごす「状態」を言います。避難所等で飼い主とペットが同室で過ごすことを意味するのではありません。ペット専用の飼育部屋が設けられたり、敷地内の屋外で飼育するなど、避難所等によってペットの飼育環境は異なります。

>所有者明示

>非常用持ち出し品

>ペットのマイ避難カード - 避難場所での注意事項

- 避難場所には動物が好きな人もいれば、苦手な人、動物アレルギーを持つ人もいます。また、様々な動物も集まります。

全ての被災者が不安な気持ちで過ごす場所なので、いつも以上に周りへの配慮が必要です。

>健康管理 (ワクチン接種、ノミ・ダニ予防など)

>しつけ (無駄吠えしない、キャリーバッグ(クレート)・ケージで落ち着く、など) - 避難が長期化するときは

- 避難所での生活が長引く時は、親類、知人等に預かってもらう方が、人・ペットの双方にとって良いでしょう。

事前に調整しておいた預け先に預けるなど、検討しましょう。

>ペットの預け先の事前調整 - もしペットとはぐれてしまったら

- ペットとはぐれた場所を管轄する動物愛護センター・警察へ連絡をしましょう。 →連絡先一覧はこちら

>所有者明示

日頃の心がけ

ペットを適正に飼育することが、ペットの災害対策にも繋がります。

- 所有者明示

- 普段から、万が一逃走して迷子になってしまうことを考えて、飼い主がわかるように身元を表示しておきましょう。

〇首輪(飼い主の名前と連絡先を書いておきましょう)

〇迷子札(ペットの名前と飼い主の連絡先を入れておきましょう)

〇犬には「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」(犬の「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」の装着は狂犬病予防法で定められています。)

〇マイクロチップ

動物の種類に応じて、迷子札・首輪・足環・耳標・マイクロチップなど適切な方法で飼い主がわかるようにしておきましょう。

マイクロチップとは

直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識機器で、獣医師等が専用の注入器で皮下に装着します。

それぞれのチップには、世界で唯一の15桁の数字が記録されており、この15桁の番号を使用して、あらかじめ所有者の情報を登録しておくことで、個体識別及び所有者明示をすることができます。

ペットにマイクロチップを装着していると、ペットが保護された際に、行政機関や警察、動物病院の獣医師等が埋め込まれたマイクロチップ番号を読み取って、すみやかに飼い主に連絡ができるため、災害時だけでなく普段の所有者明示にも有効です。一度装着したマイクロチップは、首輪や迷子札のように外れて落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能です。犬や猫以外の動物にも使用できます。

装着については、かかりつけの動物病院で相談してください。

また、マイクロチップの登録には、環境省データベースやAIPOなど、いくつかの機関があるため、どの機関で登録しているかを知っておくことも大切です。

(環境省HPより引用)

★ペットが迷子になった時のために、迷子ポスターを準備しておくのもよいでしょう。

▶犬用ポスターA4

(PDF103KB・Word508KB)

▶猫用ポスターA4

(PDF102KB・Word508KB)

▶記入例はこちら (PDF395KB)

【注意事項】

〇制作したポスターは、ご自身の判断と責任でご活用ください。

〇ポスターを掲示する際には、必ず掲示する場所を管理されている方から許可を得てください。

〇ペットが見つかり次第、速やかにポスターを撤去するようにしてください。

【迷子ポスター制作手順】

1 犬または猫用のPDFファイルまたはWordファイルを選択してダウンロードしてください。

2 ダウンロードしたPDFファイルはそのまま、Wordファイルは必要事項を入力後、カラー印刷してください。

3 PDF版は、印刷できたポスターに迷子の犬または猫の写真を貼り付け、情報を記入してください。

※もしものために作成しておく場合は、事前に記入できる項目は書き込んでおきましょう。

- 健康管理

- 1 体調管理

災害時は体調を崩すペットが多いです。

日頃から、ペットの健康管理を行い、ペットの状態をチェックしておくと、体調の変化に気付きやすくなります。

〇体全体の確認、仕草の確認

〇尿、糞の状態の確認

〇食事の観察(食欲、量など)

2 感染症対策

避難所には多くの人や動物が集まるため、感染症などの対策も必要です。

〇ワクチン接種(狂犬病予防接種・混合ワクチン接種)

〇寄生虫(ダニ・ノミ・フィラリア等)の駆除・予防

3 不妊処置

不妊処置は、望まない妊娠、発情行動(鳴き声・ケンカ)や病気などの予防になります。犬や猫の場合は、生後6か月を目処に、手術を検討してください。

- しつけ

- ペットに普段から基本的なしつけを行ったり、社会性を身につけさせることは、ペットとの同行避難をスムーズにするなど、災害時にも役立ちます。避難の際、周囲の迷惑にならないため、またペットや飼い主が穏やかに過ごせるように、日頃からしつけ(トレーニング)を行いましょう。

▶ 犬のしつけ(トレーニング)について

▶ 猫のしつけ(トレーニング)について

平常時の備え

災害時の家族とペットの安全は、平常時の備えにかかっています。家族で話し合って、事前に準備しておきましょう。

- ペットに関する情報を記録しておこう

-

災害時にすぐに持ち出せるように、ペットに関する情報を記録し、整理しておきましょう。

普段の健康管理の記録にも役立ちます。

〇ペットの写真(全体、特徴的な箇所、飼い主など)

〇ペットの情報

〇もしもの預け先

〇健康記録

・病院情報

・ワクチン等の予防記録

・病歴・薬歴 など

▶ペット健康防災手帳をつくろう! ★詳細に知りたい方は、右の画像をクリックしてください。

ペット健康防災手帳を使用すると、これらペットに関する情報が一つに記録・管理できます。

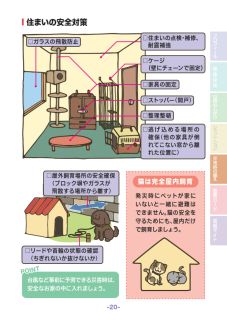

- 住まいの安全対策

-

家族とペットの安全は、住まいの災害対策にかかっています。

〇住まいの点検・補修、耐震強度の確認をしておきましょう

〇家具が転倒しないように対策しておきましょう

〇ブロック塀やガラス窓のそばを避けて、ペットの居場所を確保しましょう

〇ケージ等を固定しましょう

★詳細に知りたい方は、右の画像をクリックしてください。(PDF601KB)

- 家族会議をしよう

-

★もし災害が起こったらどうなるの?シミュレーションしてみましょう。「もし災害が起こったら?」「何を準備しておく?」家族で話し合っておきましょう。

〇自宅の危険度は?

〇避難所はどこ?ペットと一緒に避難できる?

〇避難経路は?

〇災害時の連絡方法は?

〇何を持ち出そう?

〇誰がペットを運ぼうか?

★避難所や避難経路は事前に確認しておきましょう。

▶災害シミュレーション (PDF539KB)

- 避難の形はいろいろ

- 人にもペットにもストレスの少ない方法を選択できるよう、様々な選択肢を準備しておきましょう。

1 在宅避難

自宅が安全なら、在宅避難を選択できるでしょう。 ペットにとっても自宅で過ごすのが一番です。

★避難所での物資の受け取りや情報収集は積極的に行いましょう。2 飼い主は避難所、ペットは家

建物自体が安全であれば、ペットは自宅に置いて、避難所から毎日世話に通う方法もあります。3 ペットも飼い主も避難所

ペット可の避難所であれば、避難所ごとのルールに従い、飼い主が世話や環境管理に責任を持つ前提で、ペットも避難所で過ごすことがあります。

★みんなが不安な気持ちで過ごす避難所では、いつも以上に周りに配慮が必要です。4 車やテントで避難

ペットと一緒に過ごすことができますが、一時利用が前提です。 逃走防止のためのケージの使用や、車内の温度管理など、注意することも多く、長時間ペットだけで過ごさせることは適切ではありません。

車の場合は、 飼い主のエコノミークラス症候群(リンク:厚生労働省HP)にも注意が必要です。5 ペットを預かってもらう

遠方の親戚や知人、動物病院、ペットホテルなどに預けることができれば、飼い主も安心です。

ペットの預け先は事前に調整しておこう

避難所での生活より、親類、知人等に預ける方が、人・ペットの双方にとって良い場合がほとんどです。

また、事前に発生がわかる台風などの場合は、事前にペットを避難させておくのもよいでしょう。

遠方と近場など、複数の預け先を平常時に調整しておきましょう。 - ペットのマイ避難カード

- 兵庫県では、「マイ避難カード」の作成を推進しています。(参考: 兵庫県災害対策課「マイ避難カード」)

家族会議の結果をペットバージョンの「ペットのマイ避難カード」に落とし込んでみましょう。

▶「ペットのマイ避難カード」の作成方法はこちら

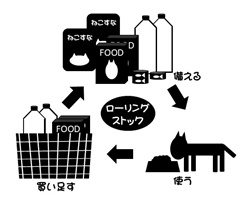

- ペットの必需品の備蓄

- ペットの非常用持ち出し品の準備

- 人用の持ち出し品に加えて、ペットのために必要なものを持ち出せるよう、リュックサックにつめておきましょう。

▶備蓄品・持ち出し品リスト (PDF68KB)

防災情報提供サイト

※住居地の自治体のウェブサイトやアプリなども確認してみましょう。